【KIUブログ】傍役

刑事訴訟法の基本書を読み始めて30分が経ち、いよいよ絶望を感じ始めていた。

授業で扱った「事件単位の原則、逮捕拘留一回性の原則」なるものが全く理解できず、同じところを何度も読み返しては首をかしげていた。法律の勉強をしていると、抽象的な概念が延々と繰り返され、言葉の海におぼれていくような感覚に陥いることがしばしばある。

午後7時ごろの法科大学院の自習室。この無機質な空間には、1人1人に与えられたイスと机が規則的に並び、その上に厳めしい法律の基本書たちが並べられている。

そこにはただ、キーボードを叩く音と貧乏ゆすりの音だけが響いている。どこからか聞こえる生活音は、ただでさえ失われつつあった集中力をより一層低下させる。僕の意識はとうに基本書の紙面から離れていた。

そして、今頃グラウンドで紅白戦をしているであろう部活のことを想像していた。

学部を3年で卒業し、1年早く法科大学院に入学したことで、自動的に同期よりも1年早く京大サッカー部を引退することが決まった。この4月に院生になってからは、週に数回グラウンドに行って、練習を手伝うという形で部活に関わることにした。

プレイヤーとして活動していた頃は、練習や試合を通して、喜怒哀楽では表しきれないような感情を突き付けられる毎日だった。時には自己嫌悪に苦しみ、サッカーに対して疎ましさを感じることもあったが、サッカーのある日常が僕の生活に凹凸を与えてくれていたことに気が付いた。ひたすら文字と睨み合い、法律の勉強をするだけのひどく単調な生活を送っていると、今になってその有難みが身に染みる。

4年間という限られた大学サッカーの期間を自ら短縮させ、将来のキャリアの可能性を広げるために大学院に行くという決断。これが自分にとって良い選択であったのかと、ふと考えてしまう。

将来の選択肢を広げるためにと、そのまま続くはずだった代えがたい日常を犠牲にして選んだキャリアの先に、それを超える大切な何かは本当にあるのか。そもそも、「将来のために」というのは、限界を感じつつあった大学サッカーに見切りをつけるための方便であって、実際はそれらしい理由をつけて現実から目を背け、自分が通用しそうな場所へと逃げただけではないのか。

自問自答の末に、先の見えない人生と自分の弱さに憂鬱を感じては、それでも続けていくしかない大学院での日常に対して、自分が卑屈になっていくのを止められなくなる時がある。

思い返せば、特に何も考えずに部活を続けられていた高校までとは違い、大学では事あるごとにサッカーをすることの是非を自分に問い続けていた。僕にとってその問いは、人生で何を大切にして、どう生きるべきなのかという問いと同じ意味だったと思う。

そして、その問いは今も変わらず、僕の中で堂々巡りを続ける。

大学院へ行き、引退することを決めた自分は、部活において、なんの価値があり、何者なのか。こんな生き方をしていいのか。

4月以降、ずっと大切にしている言葉がある。

「たしかにどんな人だってその人の人生という舞台では主役である。そして自分の人生に登場する他人はみなそれぞれの場所で自分の人生の傍役のつもりでいる。

だが胸に手をあてて一寸、考えてみると自分の人生では主役の我々も他人の人生では傍役になっている。たとえばあなたの細君の人生で、あなたは彼女の重要な傍役である。あなたの友人の人生にとって、あなたは決して主人公ではない。傍をつとめる存在なのだ。」(遠藤周作『生き上手、死に上手』)

人はみな、自分の人生の物語を紡ぐことに夢中になり、自分が他者の人生の物語の傍役であることをつい忘れてしまいがちである。

キーパー3人の練習を手伝っているとき。ボールを拾って集めているとき。副審をしているとき。プレイヤーを辞めてから、度々この言葉が浮かび、他者の人生において、傍役であることを痛感する。

優れた物語には、決して無駄な傍役は登場しない。それならば、僕は、サッカーを通じて、自分の人生に彩りを与えてくれた大切な仲間たち、彼らそれぞれの物語の中で、ほんの僅かでも良い影響を与えられるような傍役でありたい。

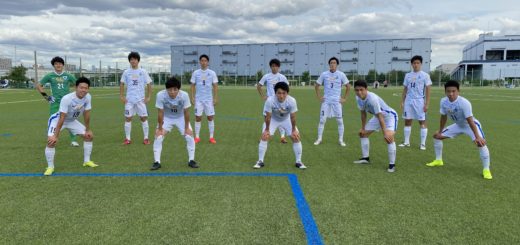

残り2か月、「京都大学サッカー部 2023年編」という物語が昇格という最高の結末を迎えるために、端くれの傍役として微々たる貢献をすることが僕に与えられている役割だと思う。そして、来年以降も脈々と続いていく京大サッカー部の物語がより美しいものとなるために、小さな伏線を準備して、傍役としての役割を全うしたい。

ずっと考えていたサッカーをする理由と生きる意味とは、「大切な人たちの傍役でいられることの喜びや幸せである」と、やっと胸を張って言い切れる。

学生コーチ 佐野康大